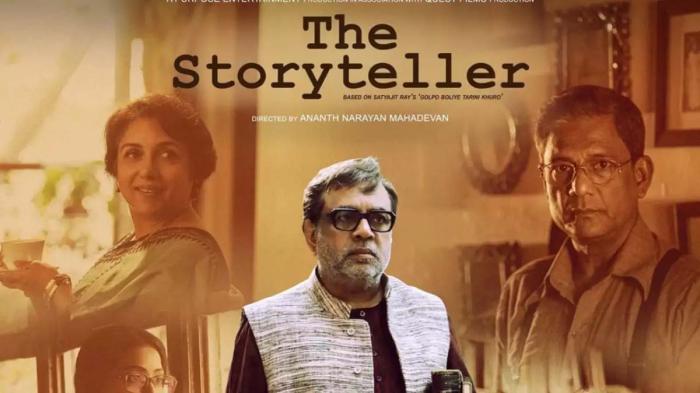

सत्यजित

राय की कहानी ‘गल्पो बोलिये तरिणी खुरो’ पर आधारित अनंत महादेवन की

फ़िल्म ‘द स्टोरीटेलर’ (2025) असली

मेहनत और पूँजीवाद के बीच के संघर्ष को केंद्र में रखती है। इस फ़िल्म में दो

बिल्कुल विपरीत व्यक्तित्वों की कहानी है। एक तारिणी बंद्योपाध्याय (परेश रावल) है, जो एक वृद्ध बंगाली कहानी कहने वाला है, जिनके

विचारों से कम्युनिस्ट या साम्यवादी विचारों का है। दूसरा प्रमुख पात्र रतन

गरोडिया (अदिल हुसैन) है जो एक धनी गुजराती व्यापारी, जो

अनिद्रा के कारण वर्षों से सोया नहीं है। उनकी परस्पर विरोधी दुनियाओं से यह

स्पष्ट होता है कि मुनाफ़ा कमाने की लालसा से चलने वाली व्यवस्था में रचनात्मकता

का कैसे शोषण होता है। यह फ़िल्म सिर्फ़ मनोरंजन नहीं करती, बल्कि गहरे सवाल उठाती है – कहानी पर असली हक़ किसका

होता है? श्रेय किसे मिलता है? और एक रचनाकार अपनी कला के शोषण के खिलाफ़ कैसे लड़ता है।

द

स्टोरीटेलर में, यह दिखाया गया है कि कला का कैसे इस्तेमाल किया जाता है और गलत तरीके से

कलाकारों का फ़ायदा कैसे उठाया जाता है। तारिणी, जो

बंगाली साहित्यिक परंपरा से आने वाला एक खुशमिजाज उत्साही कथाकार है, सबको अपनी नई-नई कहानियां सुनाता रहता है, उसे

अहमदाबाद के एक कपड़ा व्यापारी—रतन गरोडिया—उसकी अनिद्रा दूर करने के लिए और नींद या सके इसलिए कहानियाँ सुनाने के

लिए नौकरी पर रखता है। शुरुआत में यह एक साधारण सा समझौता लगता है, लेकिन जल्द ही रतन का असली चरित्र सामने आ जाता है। अमीर होने के बावजूद, रतन अपनी बुद्धिमान और सुसंस्कृत महिला मित्र, सरस्वती

(रेवती) को पैसे से प्रभावित नहीं कर पाता। उसका प्रेम पाने के लिए और उसकी नजरों

में अपनी छवि निखारने के लिए, वह तारिणी की नवीन मौखिक

कहानियों को चुराकर "गुज्जू गोर्की" के छद्म नाम से प्रकाशित करता है और

कम समय में ही मशहूर हो जाता है। यह बौद्धिक चोरी साफ़ दर्शाती है कि पूँजीवादी

व्यवस्था कैसे रचनात्मक लोगों—घोस्टराइटर्स, कलाकारों, मज़दूरों—की

कला का नफ़ा कमाने के लिए शोषण करती है।

फिल्म

में कोलकाता की बंगाली संस्कृति और अहमदाबाद की गुजराती संस्कृति के बीच तुलना की

गई है। तारिणी के कोलकाता में परंपरा और जीवन का उल्लास है—मछली बाज़ार, ऐतिहासिक इमारतें, और पीढ़ियों से चली आ रही

कहानियाँ। यहाँ, कहानी सुनाना मिल्कियत नहीं बल्कि पूरे

समुदाय की धरोहर है। इसके विपरीत, अहमदाबाद में रतन का

महल पूँजीवाद की निर्ममता को दर्शाता है—महँगे फर्नीचर, बिना पढ़ी किताबों से भरी अलमारियाँ, और पिकासो

के प्रिंट्स जैसी कलाकृतियाँ, जो सिर्फ़ दिखावे के लिए

हैं। फिल्म इस "संस्कृति" पर कटाक्ष करती है, जहाँ कला और कहानियों की आत्मा खोकर उन्हें सिर्फ़ बिक्री के लिए पैकेज

किया जाता है। पूँजीवाद विभिन्न संस्कृतियों को एकसमान बाज़ारू रूप में बदल देता

है, उनकी विशिष्टता को मिटाता है। शुद्ध शाकाहारी रतन, जो अपने विरोधाभासी व्यवहार के लिए जाना जाता है, अपने नौकर से पूछता है, ‘क्या तूने मछलियों को दाना

दिया’, और क्या उसने दाने को (तारिणी) मछली दी? तारिणी कि जो कीमत पूंजीपति के मन है उस नज़रिये को उजागर करता है।

कोलकाता का सामूहिक आनंद और अहमदाबाद के महल की खालीपन इस अंतर और संघर्ष के

प्रतीक हैं।

इस

फ़िल्म में, एक बिल्ली है जिसका प्राकृतिक पसंदीदा भोजन मछली है। उसे हमेशा शाकाहारी

खाना खाने के लिए मजबूर किया जाता है। मौका मिलते ही बिल्ली मालिक की मछली टंकी से

चुपके से मछलियाँ चुराकर खा लेती है। बिल्ली का यह संघर्ष—प्राकृतिक

इच्छाओं और सामाजिक नियमों के बीच का तनाव—एक रूपक है।

शाकाहारी भोजन खाद्य पदार्थों की सांस्कृतिक दमन का प्रतीक है, जबकि चुराई गई मछली स्वयं की पहचान और आज़ादी को दर्शाती है। तारिणी, जो बिल्ली के स्वभाव को समझता है, उसे मछली

खिलाता है। वह अहमदाबाद छोड़ते समय बिल्ली को कोलकाता ले जाता है। यह दृश्य फ़िल्म

में सांस्कृतिक दबाव और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच के संघर्ष को प्रतीकात्मक रूप

से दर्शाता है। बिल्ली की कहानी, तारिणी और रतन के

संबंधों का एक दर्पण है, जहाँ रचनात्मकता का शोषण और

मुक्ति दोनों दिखाई देते हैं। अहमदाबाद से कोलकाता की यात्रा सांस्कृतिक पहचान की

वापसी को दर्शाती है।

इस

फ़िल्म में महिला पात्रों को स्वतंत्र और बलवान दिखाया गया है। विधवा सरस्वती

(रेवती) बुद्धिमान हैं और उनके अपने नैतिक मूल्य हैं। वह अपने सिद्धांतों पर अडिग

रहती हैं। रतन की चोरी का पता चलने पर वह कहती हैं, "मैं व्यापारी के सिद्धांतों को स्वीकार कर सकती थी, पर चोर के नहीं," और उसे शुभकामनाएँ देकर

चली जाती हैं। इस पल में अमीर रतन कमज़ोर और असहाय नज़र आता है। सरस्वती भौतिक

संपत्ति से ज़्यादा ज्ञान और बुद्धि को महत्व देती हैं। लाइब्रेरियन सूजी (तनिष्ठा

चटर्जी) को भी आत्मविश्वासी दिखाया गया है, और उसका

दुनिया को देखने का अपना नज़रिया है। तारिणी की दिवंगत पत्नी की याद, जिसने उसे लिखने के लिए एक कलम दिया था, प्रेरणा

का एक स्थायी स्रोत बन जाती है। यह इस बात को उजागर करता है कि कला और रचनात्मकता

पर महिलाओं का प्रभाव कितना शक्तिशाली होता है। ये महिलाएँ पुराने साहित्य की

दयनीय पात्र नहीं, बल्कि सत्यजित राय के प्रगतिशील

दृष्टिकोण से बनी मज़बूत चरित्र हैं, जो कहानी को एक

समृद्ध और सकारात्मक आयाम देते हैं। महिला पात्र सांस्कृतिक रूढ़ियों को तोड़ती

हैं और स्वायत्तता व नैतिकता के प्रतीक बनती हैं। सरस्वती का रतन को छोड़ना सिद्धांतों

की जीत और भौतिकवाद की सीमाओं को दर्शाता है। तारिणी की पत्नी का कलम रचनात्मकता

की विरासत है, जो लैंगिक भूमिकाओं के पारंपरिक ढाँचे को

चुनौती देती है।

आधुनिक

फ़िल्मों की तेज़ रफ़्तार के विपरीत, द स्टोरीटेलर दर्शकों को मानवीय जीवन की गति धीमी

करके उसे गहराई से अनुभव करने का निमंत्रण देता है। महादेवन धीमी गति का उपयोग

करते हैं, जबकि अल्फोंस रॉय की खूबसूरत सिनेमैटोग्राफ़ी

कोलकाता के हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शा और अहमदाबाद की भव्य संगमरमर इमारतों

जैसे पुराने ज़माने के दृश्यों को कैद करती है। यह शांत, लगभग ध्यानमग्न कर देने वाली शैली, आज के तेज़

कट और चमकदार एडिटिंग वाली फ़िल्मों से एकदम अलग है। एक विचारोत्तेजक और तल्लीन कर

देने वाले अनुभव के ज़रिए, फ़िल्म धीरे-धीरे निर्मित

होने वाली कला की स्थायी शक्ति पर प्रकाश डालती है। यह हमें सिखाती है कि असली कला

को समय चाहिए – यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे जल्दबाज़ी में

नहीं, बल्कि संयम, त्याग और

साहस के साथ पूरा किया जाता है। जीवन और कहानियों के सार को वास्तव में समझने के

लिए, प्राकृतिक धीमेपन को अपनाना और चिंतन के लिए समय

निकालना ही कला की वास्तविक ताक़त है।

इस फ़िल्म

का प्रभाव उसके मुख्य कलाकारों के कारण और बढ़ जाता है। परेश रावल तारिणी की

भूमिका में शानदार अभिनय करते हैं। जब तारिणी को रतन की धोखाधड़ी का पता चलता है, तो वह सोच-समझकर और शांति से

तीन-चार महीने तक उसके घर में रहकर उसे सबक सिखाते हैं। तारिणी बग़ावत करते हैं, और धोखे का शांत प्रतिरोध करते हैं। एक

सामान्य इंसान होने के बावजूद, तारिणी के पास समय देने

वाले, स्नेही और गप्पें मारने वाले कॉमरेड साथी-मित्र

हैं। वहीं दूसरी ओर, रतन एक अकेले अमीर आदमी की भूमिका

में नज़र आता है। आदिल हुसैन ने रतन गरोडिया के रूप में, अपनी ही असुरक्षा में फँसे एक पूँजीपति की भूमिका को बख़ूबी निभाया है।

द

स्टोरीटेलर सिर्फ़ सत्यजित रे के क्लासिक की पुनरावृत्ति है – यह हमें मुनाफ़े से चलने वाले समाज

में कला की भूमिका को फिर से सोचने पर मजबूर करता है। यह फ़िल्म दिखाती है कि कैसे

पूँजीवादी व्यवस्था रचनात्मक श्रम का शोषण करती है और उसके मूल्य को गिराती है।

कलात्मक प्रामाणिकता इन पूँजीवादी दबावों का साहसपूर्वक मुकाबला कर सकती है। अंत

में, तारिणी और रतन एक-दूसरे की कहानियाँ लिखने लगते

हैं: तारिणी अपनी बौद्धिक संपदा बचाने के लिए लिखता है, तो रतन भी लेखन की ओर मुड़ता है। तारिणी और रतन का लेखन शुरू करना सृजन की

सार्वभौमिकता को दिखाता हुआ फ़िल्म का अंत परिवर्तन की संभावना पर ज़ोर देता है, पर साथ ही यह भी संकेत करता है। दोनों बदलते हैं, लेकिन यह बदलाव एक आदर्शवादी समाप्ति की ओर ले जाता है, जो सवाल छोड़ जाता है – क्या पूँजीवाद और कला का यह

संघर्ष वास्तव में इतना सरल है?

द

स्टोरीटेलर में जब तारिणी अंततः अपनी पहचान स्थापित करने के लिए अपनी कहानियाँ

लिखना शुरू करता है, तो वह अपनी रचनात्मकता पर नियंत्रण पाने की दिशा में कदम बढ़ाता है। यह

फ़िल्म इसी संघर्ष के बारे में है। जब तारिणी व्यंग्यपूर्वक कहता है,

"नकल करने के लिए भी अकल लगती है," तो वह एक ऐसी दुनिया का मज़ाक उड़ाता है जहाँ कल्पना चुराना, उसे रचने से ज़्यादा आसान है। द स्टोरीटेलर बाज़ारवाद के चंगुल से

रचनात्मकता को वापस छीनने और मेहनतकशों को न्याय दिलाने की एक कहानी है।

– कल्पना पांडे (9082574315)